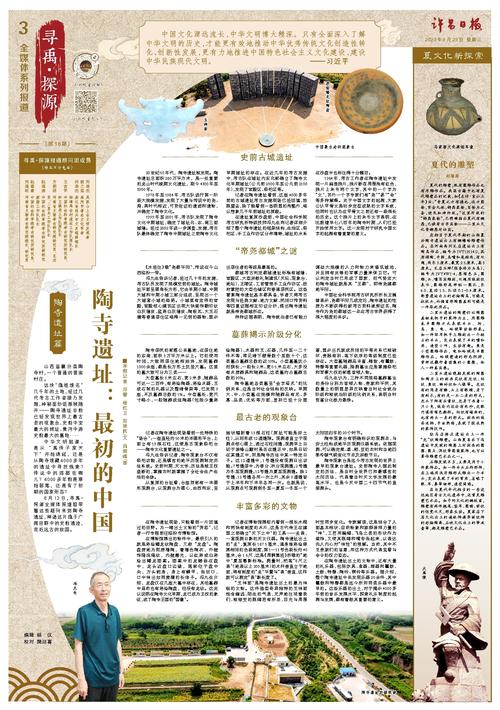

陶寺居民的部落公共墓地,在居住地的东南,面积3万平方米以上。它的使用时间,大致同居住地相始终,发现墓葬1000余座,都是长方形土坑竖穴墓。这里的墓大致可分为三类——

大型墓长3米左右、宽2米多,随葬品可达一二百件,有彩绘陶器、彩绘木器、玉或石制的礼器以及整猪骨架等,已发现9座,不及墓葬总数的1%。中型墓长、宽尺寸略小,一般随葬成组陶器(包括少量彩

绘陶器)、木器和玉、石器,几件至一二十件不等,常见猪下颌骨数个至数十个,这类墓占墓葬总数的近10%。小型墓墓坑小而狭长,一般长2米、宽0.5米左右,大多没有木质葬具和随葬品,这类墓约占墓葬总数的90%。

陶寺墓地各类墓呈“金字塔式”的比例关系,应是当时社会结构的反映。早期大、中、小型墓在规模和随葬品有无、多寡、品类、优劣等方面,差别已经十分显

著,显示出氏族成员间的平等关系已被破坏,贵贱有别、高下依序的等级制度已经存在。大型墓随葬品丰富、精致,有鼍鼓、特磬等重要礼器,推测墓主应是掌握祭祀和军事大权的部落首领人物。

冯九生认为,三种不同规格墓葬墓主的身份分别为首领人物、贵族和平民,其数量上的明显差异反映着当时社会统治阶级和被统治阶级的比例关系,表明当时贫富分化极为悬殊。