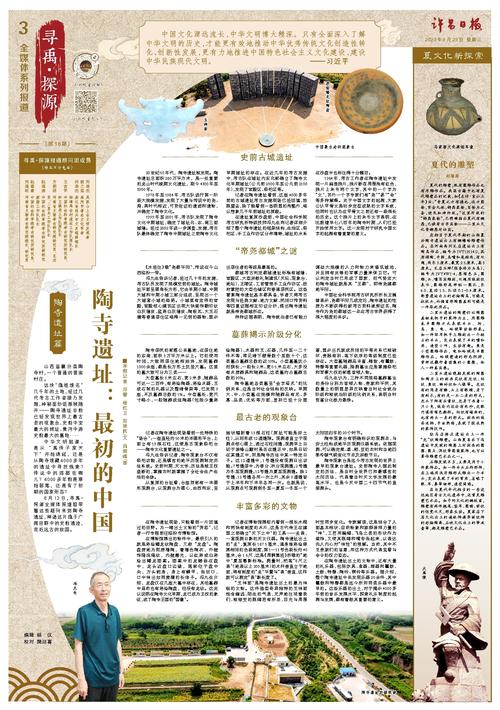

记者在陶寺遗址现场看到一处特殊的“场合”:一座直径约50米的半圆形平台,上面立有13根石柱,这便是古观象祭祀台——陶寺文化重要遗址之一。

冯九生告诉记者,陶寺观象台不仅有祭祀功能,还是缜密的地平历观测制定历法系统。史前时期,天文学、历法是被王权垄断的,掌握农时就掌握了全社会生产生活的命脉。

从复原的台址看,台座顶部有一半圆形观测台,以观测台为圆心,由西向东,呈

扇状辐射着13根石柱(原址可能是夯土柱),从而形成12道缝隙。观测者直立于观测点核心圆上,透过石柱间缝,观测早上日切于崇峰山巅时是否在缝正中,如果日切在某缝正中,则是陶寺历法中某一特定日子。这12道缝中,1号缝没有观测日出功能;7号缝居中,为春分、秋分观测缝;2号缝为冬至观测缝;12号缝为夏至观测缝。除2号缝、12号缝各用一次之外,其余9道缝皆于上半年和下半年各用一次。也就是说,从观测点可观测到冬至—夏至—冬至一个

太阳回归年的20个时节。

陶寺观象台有明确标识的观测点,与夯土柱构成地平历观测仪器系统。依据观测,可以确定粟、黍、稻、豆的农时和当地四季冷暖气候变化节点及宗教节日。

陶寺观象台是迄今考古发现的世界上最早的观象台遗址。史前陶寺人据此制定的历法,是当时全世界已知最缜密的太阳历法,代表着当时天文学发展的最高水平,也是今天中国二十四节气的直接源头。