□ 记者 王增阳 文/图

晚春时节,从位于禹州市鸿畅镇张湾村的凤山钧窑眺望不远处的凤翅山,桐花满山,盛放如雪。每天清晨,钧瓷大师张建钊会沿着田间小路走很长时间。此时麦苗抽穗,长势正好,他会静静地思索和钧瓷有关的各种问题、细节,考虑他的钧瓷发展之路。

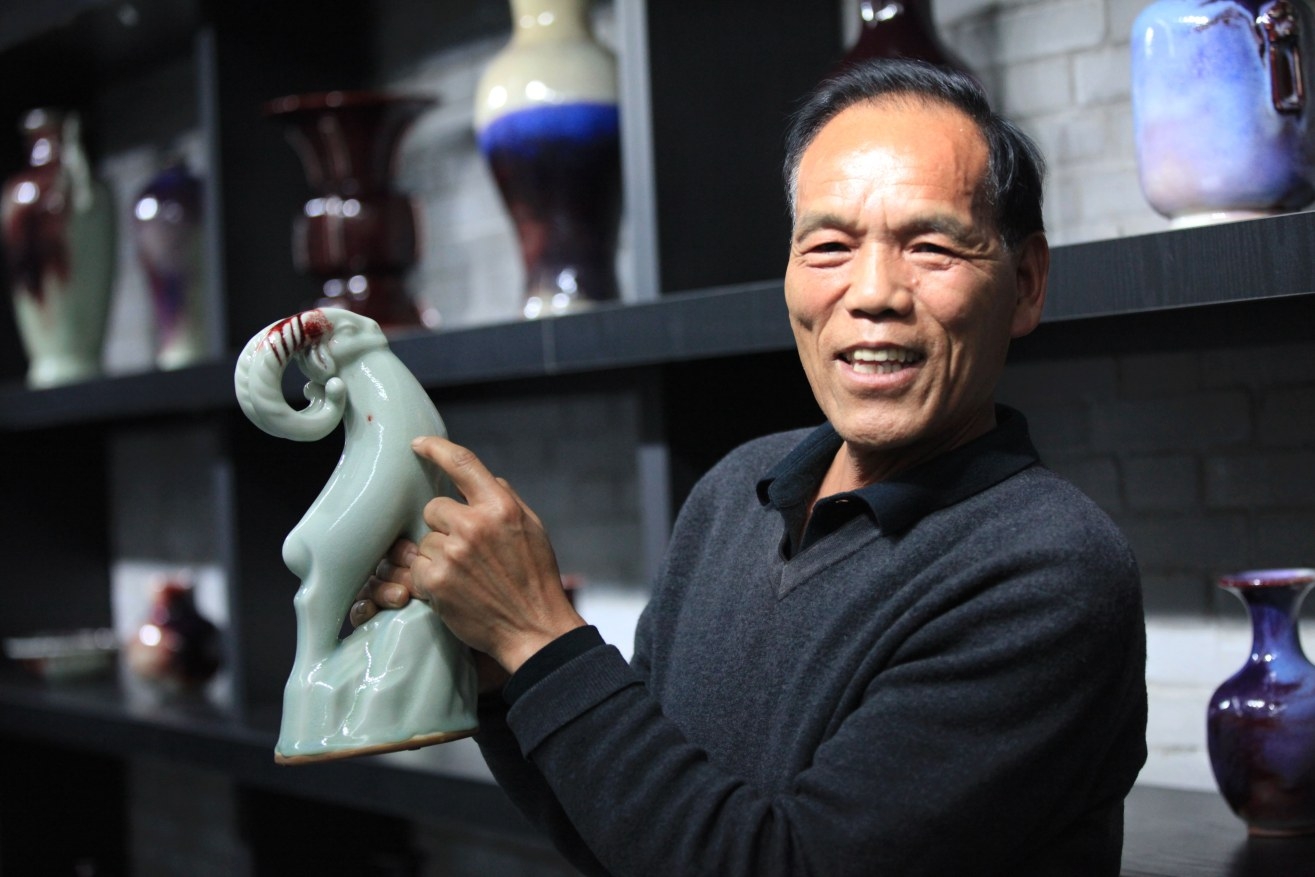

“型要精细,釉要坚守。”不久前,张建钊面对记者的采访,这样描述近段时间他的创作理念。走进凤山钧窑的展厅,人们能从作品上深刻体会到他的这种理念。

熟悉张建钊的藏家和钧瓷爱好者知道,张建钊作品的釉色极为出众,窑变自然,温润如玉,极富个人特色。一件件钧瓷作品造型端庄,线条流畅,没有夸张的造型,也没有过多的修饰。在柔和的灯光下,如玉石一般的表面成为展现釉色的绝佳载体,胎质敦实,釉面浑朴,釉色温润,似玉非玉。

“仔细看看和以前的作品有何不同?”张建钊问。

记者仔细观察展厅中的作品,发现釉色一脉相承,虽然依旧是传统器型,但是细节的处理更加精细。不管是足部的处理,还是腰线的过渡、口部的弧度,都体现着张建钊在工艺上的精进。“其实很久以前,就有藏家和朋友对我说,你的作品的釉色没有任何问题,但为了体现釉质的流动性,让窑变效果更出色,施釉比较厚,使一部分细节难以体现出来。”张建钊说,很长一段时间,他都在对工艺进行改进,从成型、施釉到最终烧成,严格控制各个环节,让作品更加体现工艺的精细。

建窑至今,张建钊始终坚持采用原钧瓷二厂的釉料配方,用传统的煤烧工艺,烧制出端庄大气、温润如玉、窑变瑰丽的钧瓷作品。

凤山钧窑的作品,成品率比较低,这是其烧制特点决定的。凤山钧窑作品的一大特点是釉厚,一般要上三遍釉。这样烧制出的作品温润、厚重、窑变丰富、玉质感强。这种烧制方法带来的问题是工艺复杂、成品率低。

传统的工艺、传统的手法、不走捷径、不投机取巧,这是张建钊坚持的原则。“提高成品率并不难。火温降一点儿,施釉薄一点儿,成品率自然会提高。我并不会那么做,因为作品会失去我的风格。”张建钊说,尽管成本很高、风险很大,但多年来他依然故我,从而成为钧瓷界个性鲜明的“另类”。在许多重大钧瓷作品评选活动中,不用看底款,不用看造型,仅看釉色,行家一眼便会认出哪件是张建钊的作品。

“在保持原有风格的基础上,将钧瓷做精、做细,这就是我的创作思路。”张建钊说,做钧瓷就是做艺术,不能有丝毫松懈,马马虎虎烧不好钧瓷。

“钧瓷并不是一成不变的 ,不然不会有那么多传统器型。钧瓷的发展,一方面要把握市场,做出更多符合现代人审美情趣的作品;另一方面要在工艺上不断改进,做细、做精,做得更加流畅。钧瓷人的理念要变,做钧瓷就是做文化,每件钧瓷都要当作艺术品去做,力求精益求精。”

在传统的基础上,张建钊与时俱进,在造型方面不断改进和创新。坚守传统、追求工艺、探索市场,张建钊为自己的作品留下了深深的个人烙印,形成了独具特色的风格。