本报记者 王增阳

星辰闪烁,四季轮回。2022年12月初,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。观看直播的中国陶瓷设计艺术大师王秋红不由地回想起10年前,她带着自己创作的钧瓷作品《现代嫦娥》拜访航天员刘洋的父母,并与他们闲话家常的情景。

时光更迭,再续情缘。10年时间,作为中国首位飞天的女航天员,刘洋再次出征太空,为广袤无垠的宇宙又一次画下中国女性的身影。而王秋红则从女性的视角出发,将自己对钧瓷的感悟应用于钧瓷创作之中,呈现出其心目中独特的釉彩之美。这一次,她有感于刘洋再入太空,将自己对刘洋追梦征程的深刻感悟凝练成又一件钧瓷作品《星辰大海》,向祖国致敬、向航天员致敬。

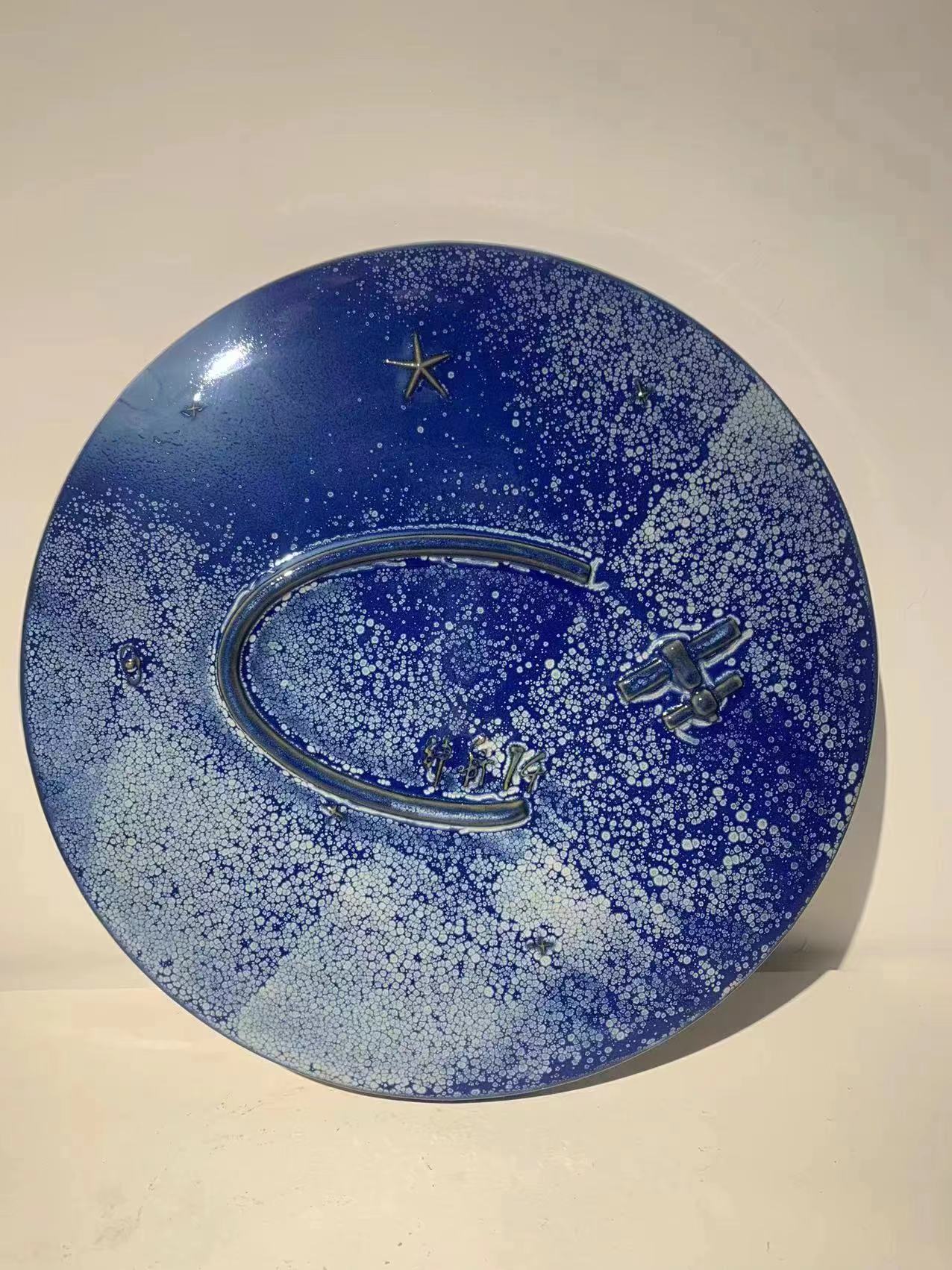

浩瀚太空,湛蓝深邃。《星辰大海》以星球凸体为苍茫宇宙,球体中央呈现出神州十四号载人飞船完美对接轨道,定格出U型的永恒画面,宇宙万象生长,漫天繁星,浩瀚无垠,在祖国的怀抱下,在五星红旗的光辉照耀下,太空中星球闪烁,在航天英雄的努力下,快乐幸福的太空家园会越来越多、越来越大……

由《现代嫦娥》到《星辰大海》,彰显出王秋红作为一名女性钧瓷创作者的独特浪漫,而浩瀚的苍穹、闪耀的星空,自然界的一花一木、一山一水,都是王秋红创作的灵感和素材。一直以来,王秋红的钧瓷作品在器型和釉色上,都带有强烈的个人风格。

一方面,在器型上,王秋红以上古时期的彩陶文化和商周时期的青铜器文化为母本,在此基础上寻求变化,走出了一条既根植传统又突破传统的创新之路。王秋红创作的荣获第十届全国工艺美术作品展金奖的《爵》、荣获第十一届全国工艺美术作品展优秀奖的《叶落归根》、荣获第十二届全国工艺美术作品展银奖的《如意尊》,以及《韶韵》《知秋》,都有着浓郁的彩陶和青铜器艺术特色。在釉色的运用上,王秋红以器型为根,在传承古法的基础上求新、求变。其作品釉色不局限于“红白青蓝紫”和“蚯蚓走泥纹、珍珠点”的宋钧遗韵,而是以饱满浑厚、酣畅淋漓的釉质,通过炉火的煅烧展现激情奔放的色彩、桀骜不驯的纹路。

另一方面,王秋红又不断创新、融情于器,将个人对自然、对宇宙、对日常生活的独特感悟,转化成一件又一件钧瓷作品,应时代而歌、应自然而歌。在王秋红看来,自然中充满着美丽之物,春花秋月,蝉鸣霜雪。由此而延伸,能够体现自然之美的钧瓷,最受其青睐。“钧瓷有时候像山、像水,有的时候又像一首诗、一幅画。我希望我的钧瓷像水一样、像诗一样自然流露,把钧瓷窑变得有诗情画意的东西和大自然的画面展现给大家。”王秋红说。

遵循“自然是基础”的原则,王秋红的钧瓷创作以自身的审美情趣为主导,把自然中平凡的素材,升华为以钧瓷的色彩之美为载体的艺术作品。从自然到艺术,王秋红通过自己的手法、技巧、风格等一系列美学探索,将二者连接起来。

从自然中来,到生活中去。王秋红根植传统,不断延伸钧瓷的艺术风格,形成了独树一帜的钧瓷表现语言,具有强烈的时代感和创新性、极强的陈设性和装饰性。“美的钧瓷没有定论,可能会有各种各样的形态。但是这些钧瓷一定有着共同的特质,就是‘天、地、人’的完美结合。‘天’是天时、天意,钧瓷窑变不可控,变化莫测,难以捉摸;‘地’是陶土,是釉料,是燃料,是大地对‘钧瓷人’的馈赠;‘人’是钧瓷艺人,钧瓷艺人在感悟自然,感悟天意之时,将自己的心血和努力融入其中,创造出完美的钧瓷作品。”王秋红说。

千年前,人们仰望星空,对着广袤宇宙幻想乘风御鹤,飞天揽月。千年后,中国人逐梦太空,描绘出新时代更为壮阔的浩瀚图景。在王秋红心中,钧瓷中有星辰大海,钧瓷中也有自然万物,当一个个航天员奔赴太空,追寻星辰大海,追点亮梦想独有的耀眼光芒,她对于钧瓷又有了新的理解和感悟。

“由《现代嫦娥》到《星辰大海》,既有着相似的主题,又有着更多变化。钧瓷的魅力在于窑变,‘秋红钧’也是不断变化的。多年来,我的审美情趣和艺术格调也一直在发生着变化。钧瓷的神奇之处就在于‘变’,可以说在钧瓷创作中,唯一不变的就是变。”王秋红说,过去的是历史,现在的是发展,没有变化就没有发展。突出传统的立意和现代的色彩,王秋红根植于时代,不断延伸钧瓷的独特艺术风格。