□本报记者 张炜华 文/图

“选择做一名医生,就要有耐得住寂寞的准备,还要有一往无前的信念。”3月22日,回想自己从医30多年的经历,许昌市人民医院骨外二科主任刘军科不无感慨,医者不仅要有在遇到挫折时坚韧不拔的决心,还要有在物欲横流时耐得住寂寞、守得住初心的坚持。

对刘军科来说,走上从医这条路,是用生命回馈生命的必然选择。

刘军科少时家贫。上高二时,有一次他去食堂晚了没赶上吃饭,食堂的师傅可怜他,便送给他一个隔夜的窝头。孰料,就是这块窝头差点儿要了刘军科的命。

刘军科开始腹泻、便血,连续3天高热不退。他的母亲带着他到本地医院就诊,医院未查出病因。眼看刘军科情况越来越恶化,他的母亲带着他直奔郑州。

昏迷三天三夜后,刘军科在郑大一附院的传染病房醒了过来。

医生告诉他,他是因为吃了被老鼠咬过的窝头,患上了瘟疫伤寒病。本来医院病床已经满了,是一名40多岁、姓万的女医生想方设法在走廊尽头帮他加了一个床位。万医生还对每一名当班医生和护士交代,要特别注意刘军科的病情发展。也是在那时他才知道,在他之前,已经有6名患同样疾病的患者,均救治无效死亡。

病愈后,刘军科第一次明确了自己的人生目标:学医,当一名医生,用自己的余生帮助、挽救更多人!

为了学好医学,刘军科非常刻苦。

1989年,刘军科进入许昌市人民医院工作后,为了学到更前沿的骨科知识,他开始报名当时的卫生部全国高级骨科医师进修班(现称“天津医院全国高级骨科医师进修班”)。天津医院被誉为“中国骨科医生的摇篮”,是当时培养骨科人才的“黄埔军校”。连续等待了5年,刘军科才取得了进修资格。

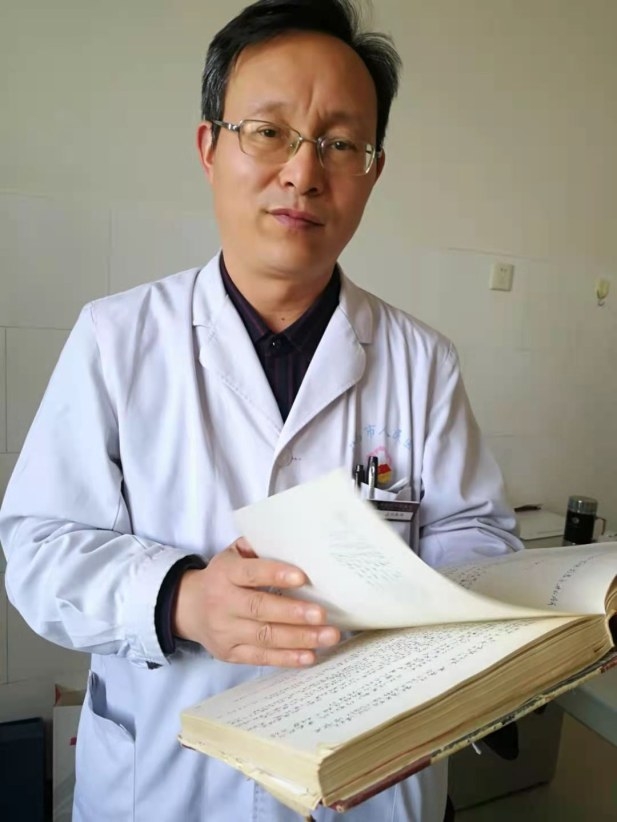

刘军科非常珍惜这来之不易的机会。在进修期间,仅学习笔记,他就用16开的笔记本记了厚厚两大本,每本都有300多页。这次进修对刘军科影响极大,至今,每当遇到难题,刘军科都会习惯性地翻翻笔记,哪怕不能从中找到答案,也能从中受到启发。

刻苦学习为他打下扎实的基础。多年来,他用自身所学挽救了很多人的生命。

一名患者因外伤,右大腿部出现很大的穿孔,股动脉缺损有20多厘米,到医院时血压已经为0。刘军科为患者开展大隐静脉移植术,恢复患者右下肢供血,再用闭合创口持续灌注引流帮助患者创面愈合。结合全身支持治疗,患者终于被刘军科从死亡线上拉了回来。

刘军科不但善于学习,还苦练技术。为了练好显微缝合技术,刘军科曾经连续几个月趁下班时间,加班加点练习。腿站肿了,手扎疼了,他也不放弃,终于练出了过硬的手上功夫。

从医30多年,刘军科固守骨科,坚持得近乎有些倔强。曾经有一段时间,他因为一些原因受到很大打击,非常消沉。一个老领导问他:“是不是走不动了?走不动了,就蹲下来,歇歇再走。”那是刘军科人生的至暗时刻。即使在那么困难的时候,刘军科依然没有想过另寻他途。因为,“在哪里跌倒就在哪里爬起来”是他的人生信条。

又爬起来的刘军科并没有停止探索骨外科发展的步伐,在不断夯实原有专业技术基础的同时,他开始把目光放到新的领域——运动医疗。2014年,他当选为许昌市医学会运动医疗分会首届主任委员。

如今,许昌市人民医院骨外二科在刘军科的带领下,欣欣向荣,不仅开展了骨病、脊柱伤病、股与关节的创伤、老年人骨质疏松及相关骨折的诊断和治疗,而且开展了运动损伤、运动医疗等运动医学方面的业务。乘着许昌市人民医院跻身三甲医院的东风,刘军科带领许昌市人民医院骨外二科乘风破浪、踏步前行。